Politik Uang

OpiniSeharusnya, bulan April 2020 sudah dilakukan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung, seperti halnya Pilkada Surabaya. Tetapi karena Pandemi Covid-19 maka rencana pilkada tersebut harus direvisi waktunya menjadi bulan Desember 2020. Pandemi Covid-19 memang telah mengubah segalanya, termasuk juga pilkada yang menjadi hajad pemerintah untuk pemilihan pimpinan daerah. Di Surabaya hari-hari ini sudah kelihatan geliat dan dinamika untuk pilkada 2020.

Ada beberapa calon Walikota Surabaya yang akan bertarung memperebutkan kursi walikota, sebagai orang nomor satu di Kota Surabaya. Sekarang ini sedang terjadi proses awal pencalonan walikota, dengan berbagai penyelenggaraan acara yang didesain untuk keterpilihan calon dimaksud. Semua calon sudah melakukan proses akseptabilitas bagi masyarakat dengan cara melakukan serangkaian kunjungan, tatap muka, zoominar dan curah gagasan dengan masyarakat mengenai apa dan bagaimana Surabaya ke depan.

Bagi para ahli di bidang survey akseptabilitas calon walikota tentu sudah melakukan serangkaian survey untuk menemukan siapa calon yang paling akseptabel di kalangan masyarakat dan bagaimana peluangnya untuk memenangkan pertarungan politik lokal di dalam pilkada. Khusus di Surabaya, sudah beberapa orang yang secara tidak langsung sudah mulai “bertarung”, yaitu Pak Machfudz Arifin, Pak Wishnu, Pak Eru Cahyadi, Diah Katarina dan satu lagi yang sedang berupaya untuk mencalonkan diri melalui jalur independent.

Gambar-gambar, baliho-baliho, dan pamflet-pamflet sudah bertebaran di berbagai jalan: menempel di pohon-pohon pinggir jalan, di dinding-dinding tembok jalan, dan di pagar-pagar jalan. Semua menggambarkan tentang “pertarungan” untuk memperebutkan suara masyarakat yang akan memilih. Apakah elektabilitas akan meningkat dengan pemasangan foto-foto calon Walikota bukanlah hal yang penting, tetapi yang jelas melalui pemasangan gambar-gambar itu akan bisa menjadi medium pengenalan diri secara massif, untuk masyarakat pemilih. Inilah konsekuensi pilkada langsung yang memberikan peluang setiap calon pimpinan daerah untuk bermanuver secara politik, baik langsung maupun tidak langsung.

Semua media memang digerakkan. Sebagaimana pilihan presiden Amerika Serikat, bahwa media sosial ternyata menjadi ajang paling efektif untuk mendulang suara. Ada kata-kata sakti yang bisa digeber sedemikian dahsyat untuk memengaruhi elektabilitas. Misalnya Barack Obama dengan kata “change for America” dan Donald Trump dengan kata “Proud of America”. Kata “berubah” dan “bangga” itu menjadi mantra sakti yang bisa memengaruhi elektabiltas keduanya. Di Indonesia, saya kira hal ini juga sudah mulai meskipun belum sedahsyat di Amerika Serikat. Penggunaan buzzer, media sosial dan perangkat IT untuk kemenangan calon presiden atau pimpinan daerah juga sudah dilakukan.

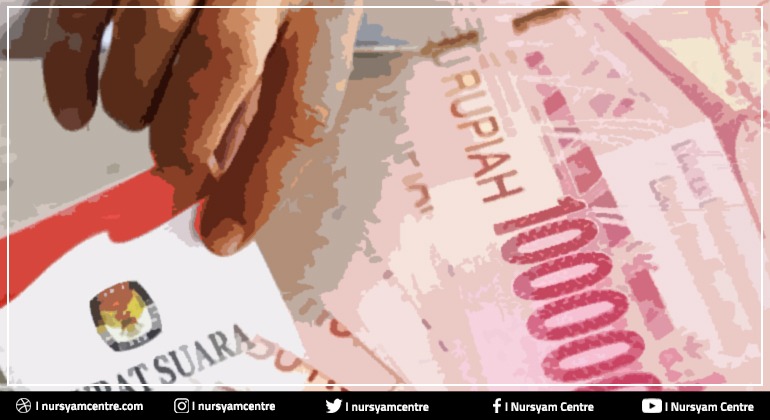

Namun demikian, ada satu variable penting yang didengar keberadaannya, tetapi tidak bisa dilihat barangnya. Ada baunya tetapi tidak kelihatan bendanya. Seperti kentut, yang bau dan suaranya didengar tetapi bendanya tidak kelihatan mata, yaitu money politics. Politik uang merupakan proses politik yang sering di dengar tetapi sulit terendus. Dirasakan kehadirannya tetapi sangat sulit untuk diketahui secara langsung. Hanya sebatas bisik-bisik saja, jika seorang calon pimpinan daerah menggunakan uang untuk membeli suara.

Secara harfiah dapat dinyatakan bahwa politik uang adalah praktik politik yang menggunakan uang sebagai piranti untuk menentukan keterpilihan seseorang dalam jabatan publik. Atau praktik politik yang menggunakan uang untuk suap kepada orang lain dengan tujuan agar orang yang disuap memilih pada dirinya. Jadi tingkat elektabilitas di atas kertas bisa saja tinggi tetapi ada variable yang terlibat serta di dalam proses pilkada adalah seberapa uang bisa memainkan peranan yang penting.

Sudah jamak diketahui bahwa untuk memiliki kendaraan politik, maka seseorang harus menyetorkan sejumlah uang kepada partai politik. Mahar politik ini merupakan prasyarat untuk bisa berkomunikasi dengan partai politik pengusung. Jika berdasarkan kesepakatan sudah didapatkan maka seseorang akan bisa melenggang menjadi calon bupati/walikota, dan sebagainya. Memang di Indonesia terdapat regulasi bahwa seseorang bisa mencalonkan diri menjadi calon bupati/walikota atau lainnya dengan kendaraan partai politik. Meskipun jalur independent diperkenankan sesuai dengan regulasi, akan tetapi jarang yang bisa lolos menjadi calon bupati/walikota atau lainnya.

Tentu sangat rasional, bahwa partai politik tentu memerlukan dana besar untuk kepentingan menggolkan proses politik. Di dalam konsepsi orang Jawa dinyatakan: “ana pakon ana pakan” atau “jer basuki mawa beya”, yang di dalam Bahasa Indonesia bisa diterjemahkan kurang lebih: “ada permintaan, ada biaya” atau “setiap tindakan membutuhkan biaya”. Rupanya, tradisi pemberian atau gift ini sudah berlangsung sedari dahulu, sehingga menjadi tradisi yang terinstitusionalisasikan.

Hanya sayangnya, tradisi pemberian berupa uang di dalam pilkada agar seseorang menjadi terpilih merupakan tindakan politik culas. Tindakan seperti ini tentu menodai makna demokrasi, artinya pilihan bebas sesuai dengan hati nurani. Bagaimanapun kebaikan reputasi seseorang dipastikan akan tergerus oleh politik uang. Makanya, jika politik uang terus terjadi di negeri ini, maka akan dipastikan tidak akan menghasilkan pimpinan pada level apapun yang berkualitas. Asal seseorang memiliki dana yang memadai, apakah uangnya sendiri atau para pemodal, maka akan bisa memenangkan pertarungan politik. Sebagai kelanjutannya, proses politik yang menghasilkan pimpinan daerah berbasis politik uang maka akan memberikan potensi besar akan terjadinya sistem pemerintahan kleptomania. Para pemimpin daerah akan dikendalikan oleh para pemodal, sehingga tidak lagi mandiri dalam mengurus pemerintahan. Tingginya angka korupsi bisa dirunut dari variable tersebut.

Jika hal ini yang terjadi, maka sebenarnya ajaran agama sudah memberikan rambu-rambu agar memilih orang yang benar dalam memimpin, dan jika hal ini tidak dilakukan maka “fantadziris sa’ah” atau tunggu saatnya, yaitu saat kehancurannya.

Kita tentu berharap, bahwa pilkada akan menghasilkan pimpinan yang baik sesuai dengan kapasitas, kapabilitas dan prestasi seseorang yang sudah teruji, selain juga sudah diketahui integritasnya, sehingga ke depan akan bisa menjadi pimpinan yang adil dan bijaksana.

Wallahu a’lam bi al shawab.