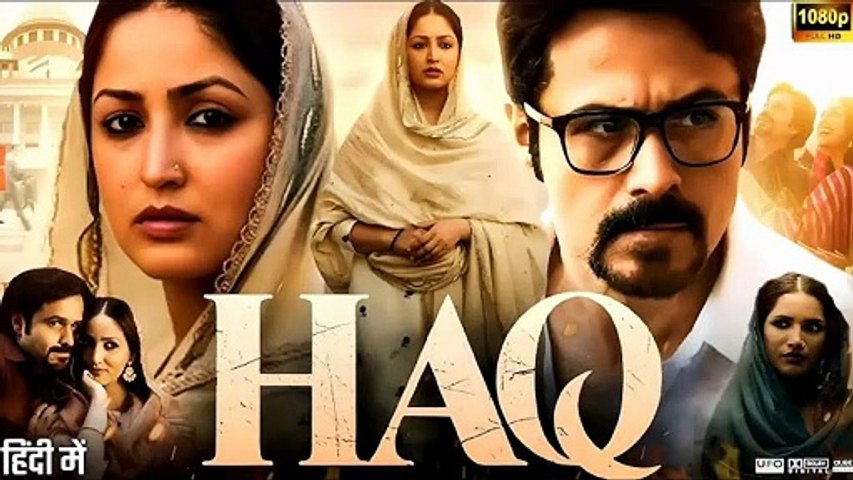

Film Haq: Ketika Hak Perempuan Menantang Tafsir Agama dan Kekuasaan Patriarki

InformasiEva Putriya Hasanah

Haq menjadi salah satu film berbahasa Hindi paling banyak ditonton di Netflix pada awal 2026. Pencapaian ini ditandai dengan pentingnya perjalanan kreatif sutradara Suparn S. Varma, yang dikenal konsisten menghadirkan cerita sosial dengan pendekatan tenang namun menggugah. Di tengah ekosistem OTT yang sering dikuasai tontonan sensasional dan cepat dilupakan, Haq justru menunjukkan daya hidup yang berkelanjutan—baik dari sisi jumlah penonton maupun intensitas percakapan publik

Berdasarkan daftar mingguan Netflix, Haq langsung menempati peringkat pertama di India dan peringkat kedua secara global dalam kategori Top 10 Film Non-Inggris. Film ini juga masuk 10 besar di 14 negara dan menempati puncak posisi di lima di antaranya. Capaian tersebut mencerminkan respons internasional yang solid terhadap sebuah drama ruang sidang yang lebih mengandalkan kekuatan gagasan, dialog, dan kinerja aktor dibandingkan kemegahan visual.

Narasi Personal yang Mengguncang Sejarah

Terinspirasi dari kasus Shah Bano tahun 1985, Haq tidak memilih jalur rekonstruksi sejarah secara kaku. Alih-alih demikian, film ini menyuguhkan pendekatan yang personal dan manusiawi, dengan fokus pada dampak nyata sistem hukum dan tekanan sosial terhadap kehidupan seorang perempuan. Ketegangan, kenyamanan, dan ketidaknyamanan dibiarkan hadir sebagai bagian penting dari pengalaman menonton.

Kisah berpusat pada Shazia Bano, seorang perempuan muslimah yang ditinggalkan suaminya setelah puluhan tahun menikah. Ia ditalak, berpoligami, dan ditinggalkan tanpa nafkah—bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak-anaknya. Ketika Shazia mengajukan tuntutan nafkah melalui pengadilan dengan Merujuk Bagian 125 KUHAP (CrPC)—hukum sekuler India yang menjamin perlindungan bagi siapa pun yang kehilangan penopang ekonomi—kasus ini menjelma menjadi perdebatan nasional.

Baca Juga : Membingkai Ulang Oksidentalisme

Pertanyaannya sederhana, namun mengejutkan:

Apakah hukum agama tertentu berada di atas hak-hak konstitusional warga negara?

Ruang Sidang sebagai Arena Kekuasaan dan Iman

Pengadilan dalam Haq bukan sekedar tempat prosedur hukum berlangsung, melainkan arena tarik-menarik antara iman, tafsir agama, negara, dan patriarki. Mahkamah Agung India dalam film dijelaskan mendukung Shazia, dengan menegaskan bahwa martabat seorang perempuan tidak boleh ditentukan oleh agama atau status pernikahan. Putusan ini memicu gelombang reaksi: dukungan, penolakan, hingga boikot sosial.

Shazia tidak hanya melawan mantan suaminya, tetapi juga menghadapi tekanan komunitasnya sendiri. Ia dikucilkan oleh tetangga, dicap pembangkang, dan dianggap mencederai identitas kolektif. Di sinilah Haq bekerja secara halus namun tajam—menunjukkan bagaimana perempuan sering dipaksa memilih antara keadilan dan loyalitas komunal.

Kekuatan utama Haq bertumpu pada penampilan Yami Gautam dan Emraan Hashmi. Gautam menghadirkan Shazia dengan ekspresi terkendali, penuh tegas, dan emosi yang tidak meledak-ledak, namun justru menghancurkan lebih keras. Sementara Hashmi tampil dalam salah satu peran paling mengusik sepanjang kariernya—karakter yang mewakili wajah patriarki yang rapi, rasional, namun dingin.

Pendekatan penyutradaraan Varma terasa penuh keyakinan. Ia memberi ruang bagi keheningan, dialog panjang, dan ambiguitas moral. Tidak ada jawaban instan. Penonton diajak berpikir, bukan diarahkan untuk sekadar berpihak.

Lebih dari Sekadar Film Hukum

Haq bukan hanya film tentang hukum, melainkan tentang keberanian perempuan menuntut hak di tengah struktur sosial yang tidak ramah. Ia menyoroti bagaimana tafsir agama sering digunakan untuk melanggengkan ketidakadilan, serta bagaimana negara dihadapkan pada dilema antara kompromi politik dan perlindungan warga negara.

Dengan latar waktu 1975–1985, film ini terasa relevan dengan kenyataan saat ini. Isu yang diangkat—poligami, talak, nafkah, dan hak perempuan—masih berlaku di banyak negara, termasuk di masyarakat Muslim kontemporer.

Pada akhirnya, Haq mengajukan satu pesan penting: keadilan tidak seharusnya bergantung pada jenis kelamin, agama, atau posisi sosial.

Dan melalui kisah Shazia Bano, film ini mengingatkan bahwa memperjuangkan hak sering kali berarti berdiri sendiri—namun sejarah sering berpihak pada mereka yang berani melangkah.