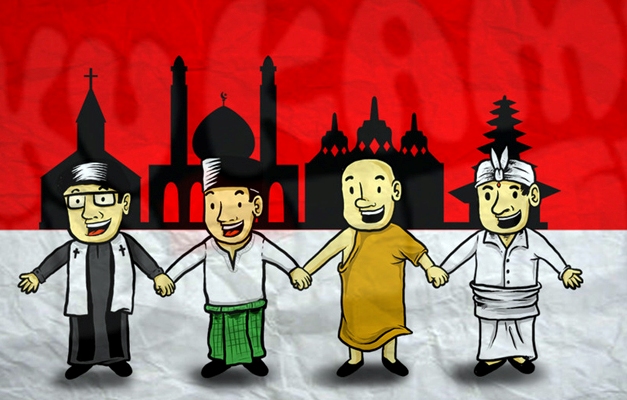

Selamat Tahun Baru 2025: Kerukunan Internal Umat Beragama (Bagian Ke Enam)

OpiniKita tidak bisa menutup mata bahwa internal umat beragama, masih ada masalah yang bisa dirasakan kehadirannya. Di antara internal umat beragama masih dijumpai kekerasan demi kekerasan simbolik yang menghimpit relasi internal umat beragama. Masih terngiang di telinga kita tentang berbagai tayangan di media social yang menggambarkan masalah-masalah di dalam relasi social internal umat beragama.

Saya ingin mengambil contoh dua saja yang saya kira dapat kita lacak jejak digitalnya, yaitu tentang serangan demi serangan yang dilakukan oleh kaum Salafi Wahabi tentang pemahaman dan perilaku keberagamaan. Menurut kaum Salafi, sebagian besar umat Islam di Indonesia berpotensi masuk ke neraka karena kesalahan ritual yang dilakukannya. Bahkan shalat yang dilakukan di masjid-masjid NU juga dinyatakan tidak sah. Hal yang sah dan benar dilakukan adalah yang berdasar atas kebenaran mutlak tafsir agamanya.

Hal yang juga tidak kalah menarik adalah pencekalan atas shalawatan yang dilakukan oleh kelompok tertentu di Banyuwangi dan juga potensial di wilayah lain. Memang baru akhir-akhir ini terdapat pencekalan atas acara shalawatan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang sebenarnya juga penggemar shalawatan. Mereka sama-sama orang NU yang sekarang sedang bertarung di dalam kerangka untuk saling mendegradasikan posisinya masing-masing. Bolehlah, misalnya ada kesalahan yang pernah dilakukan oleh habaib tentang nasab Ba’alawi dan segala atribut yang melekat kepadanya, akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah apakah dengan “kesalahan” yang pernah dilakukannya itu lalu kita memvonisnya sebagai kutukan.

Saya bersetuju dengan upaya untuk meluruskan sejarah, nasab dan berbagai pemahaman dan perilaku tentang peranannya di dalam sejarah bangsa. Sungguh setuju, dan banyak tulisan saya tentang hal ini. Tetapi di kala kita menjadi pemberangus tradisi shalawatan rasanya kita sudah berlebihan. Prinsip yang sebaiknya dipegang adalah memberikan peluang kepada siapa saja untuk melakukan tindakan keagamaan selama tidak berada di dalam konteks “penyimpangan” dalam alasan teologis atau ritual.

Pada sisi lain juga masih terjadi berbagai unggahan di media sosial, khususnya tentang pemahaman dan prilaku beragama. Perebutan otoritas tafsir keagamaan juga terus terjadi. Jika selama ini NU dengan berbagai tafsir keagamaan yang mendominasi pemahaman keberagamaan di Indonesia, maka tantangan dan upaya untuk mendegradasinya juga terus berlangsung. Memang menggunakan ungkapan di dalam unggahan media soial, akan tetapi unggahan seperti itu tentu bisa membawa kepada kekerasan simbolik yang nyata.

Saya tidak perlu untuk menuliskan satu persatu tentang unggahan di media social dan juga respon social yang diproduksinya, akan tetapi sungguh bisa dirasakan bagaimana attacking tersebut berpengaruh terhadap relasi sosial. Kaum Salafi sedemikian keras untuk melakukan penguasaan tidak hanya di media social tetapi juga dalam ruang public terbatas, seperti forum gathering di Rumah Makan, Hotel atau tempat-tempat lain. Jika mereka telah melakukan penguasaan atas masjid tertentu, maka sedemikian keras mereka menjalankan misinya untuk penguasaan atas paham keagamaannya. Ruang-ruang seperti ini yang bisa menjadi arena kontestasi internal umat beragama.

Terjadinya berbagai ekspresi keberagamaan yang variative di dalam pilihan public religion, tentu sangat mungkin terjadi. Negara memang tidak akan mencampuri atas tafsir agama, bahkan juga Kementerian Agama. Di dalam konteks ini, pemerintah menjadi pengatur regulasi terkait dengan relasi internal dan eksternal agama-agama. Pemerintah tentu akan menyerahkan tafsir ajaran agama kepada majelis-majelis agama.

Kita tidak dapat menuntut Kemenag untuk menyelesaikan perbedaan tafsir agama. Misi Kemenag adalah meningkatkan kerukunan umat beragama dalam semua program-programnya. Yang bisa diintervensi adalah di kala terjadi disharmoni internal dan eksternal umat beragama. Tentu saja sesuai dengan regulasi yang telah tersedia untuk kepentingan dimaksud. Misalnya UU No 1 Tahun 1965 tentang Penistaan Agama, atau pasal-pasal di dalam KUHP tentang penodaan dan penistaan agama, dan lain-lain. Dan pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa jika tidak ada yang melaporkannya. Pasal-pasal di dalam KUHP adalah delik aduan.

Sebagai negara yang bukan negara agama dan bukan negara secular tetapi negara dengan basis Ketuhanan Yang Maha Esa dan menempatkan agama sebagai ajaran sacral yang harus dijadikan pedoman, maka umat beragama selayaknya menjaga relativitas tafsir agama. Semua mengamalkan ajaran agama atas tafsir ajaran agama. Jika kita memahami realitas social tafsir agama yang variative, maka seyogyanya tidak saling menyalahkan dan menjustifikasi bahwa tafsir agamanya sendiri yang paling benar dan menyalahkan atas tafsir ajaran agama dalam versi lainnya. Kesalahan kita masing-masing adalah mendewakan tafsir agama sebagai kebenaran mutlak Tuhan. Lalu tidak ada dialog berkesetaraan yang bisa dilakukan. Jika kita menganggap bahwa tafsir agama adalah kemutlakan Tuhan, maka di situlah potensi untuk disharmoni akan terjadi.

Lalu siapa yang memiliki kewenangan atas tafsir kebenaran ajaran agama, maka para ulama yang memiliki kewenangan. Di dalam Islam tentu Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki kewenangan atas kebenaran tafsir atas ajaran agama. Demikian pula di dalam agama-agama lain. Majelis agama-agama berisi individu dalam berbagai organisasi social keagamaan. Maka di sinilah upaya untuk memberikan pemahaman dalam urusan tafsir agama itu akan dimulai dan diakhiri.

Kelengkapan majelis-majelis agama sudah terdapat di dalam system kerukunan umat beragama, selain itu juga terdapat organisasi social keagamaan yang bisa menjadi mediator yang menjembatani atas perbedaan faham dan prilaku beragama. Perjuangan ini tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan paham dan prilaku beragama, akan tetapi di dalam kerangka untuk saling memahami berbedaan dan persamaan.

Wallahu a’lam bi al shawab.